在精密制造领域,无心磨床加工后的工件若出现形位公差超标,是一个需要立即关注并解决的信号。这不仅关系到单件产品的合格率,更是整个生产过程稳定性的体现。当圆度、圆柱度或直线度等参数持续偏离设计要求,意味着加工环节中的某个或多个要素已脱离受控状态。

导致形位精度失控的因素错综复杂,但通常可以归结为三个核心层面:设备状态、工艺参数与操作细节。系统性地对这些问题进行诊断,是有效解决精度难题的关键。

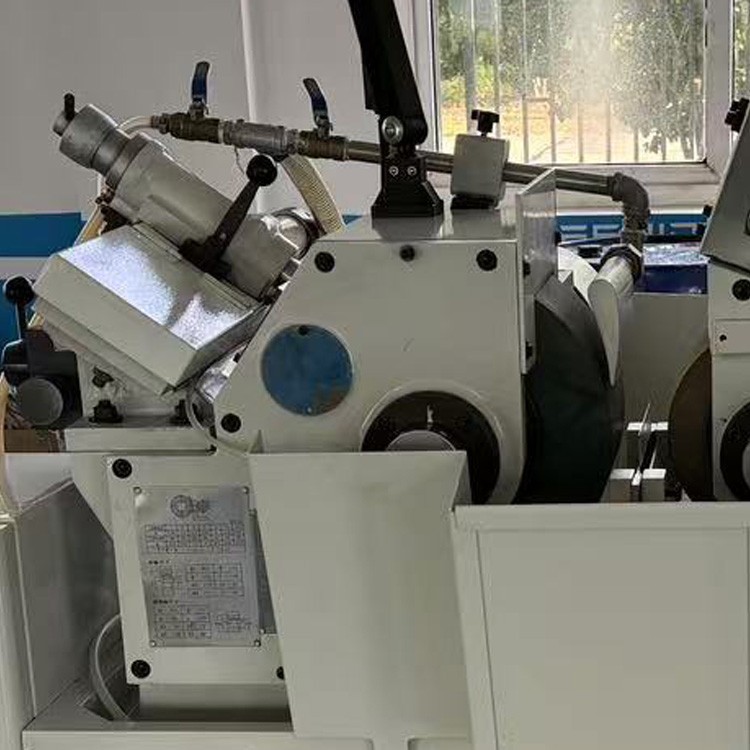

从设备根源探寻精度失准的原因

设备自身的精度是保障加工质量的基石。当出现系统性公差时,首要任务是检查磨床的本体状态。

主轴系统的间隙是常见源头。主轴轴承长期运行后产生的磨损会导致径向跳动增大,这会直接复刻到工件上,形成圆度超差,表现为椭圆或棱圆。砂轮与导轮的动平衡精度同样至关重要。不平衡量产生的离心力会引发机床振动,使磨削过程不稳定,不仅影响圆度,也会在工件表面留下振纹。

此外,修整器的稳定性不容忽视。修整器导轨的直线度误差或存在间隙,会使修整出的砂轮轮廓失真,进而造成工件圆柱度不佳,如出现锥度或鼓形。托板作为工件的直接支承,其工作面的均匀磨损会形成凹槽,改变工件中心高,影响磨削线的一致性,导致直线度偏差。

工艺参数设定对形位公差的直接影响

即便设备状态良好,不合理的工艺参数也会直接导致公差超标。磨削用量是关键一环。过大的磨削深度会产生过高的磨削力和磨削热。磨削力过大会引起工件、砂轮乃至整个工艺系统的弹性变形,产生“让刀”现象,尤其对于刚性较差的细长工件,会直接导致直线度超差。而磨削热集中则易使工件表面产生热应力与热变形,冷却后圆度和直线度均可能失控。

砂轮特性的选择需与工件材料相匹配。砂轮硬度过高,钝化的磨粒不易脱落,会加剧磨削力与磨削热的产生;硬度过低,则砂轮磨损过快,难以保持稳定的几何形状,影响批量生产中的精度一致性。冷却液的作用不仅是冷却,还有冲洗碎屑和润滑的功效。其流量、压力、浓度和喷射角度若不合理,无法有效降低磨削区温度,工件热变形风险将显著增加。

构建系统性的精度优化与维持策略

解决形位公差问题需要一套综合性的策略。在操作层面,细微调整往往能带来显著效果。工件中心高的精确设定是核心技巧之一,通常需略低于砂轮与导轮的中心连线,以确保磨削力平稳。导轮倾角的调整则关系到工件的旋转速度与通过速度的平衡,影响磨削的均匀性。

建立预防性的维护文化是长期稳定精度的保障。这包括制定主轴系统的定期检查与间隙调整计划,严格执行砂轮的动平衡校正与适时修整规程,以及定期检测机床关键运动部件的几何精度。同时,对冷却液进行定期清洁与更换,确保其理化性能稳定,是控制工件热变形的有效预防措施。

对于顽固性的形位误差,可能需要追溯更前端的工序。检查磨前加工的余量是否均匀、是否存在原始应力,必要时在工艺路线中增加去应力热处理工序,为最终的精磨提供一个应力均衡、余量稳定的毛坯。

总而言之,应对无心磨床的形位公差超标问题,是一个从现象到本质,由局部到系统的诊断与优化过程。它要求技术人员不仅熟悉设备结构,更要深刻理解工艺原理,通过严谨的排查与精细的调整,最终实现加工精度的可靠控制与持续提升。